第2章 ロバート・ヴェンチューリ

本章では、ロバート・ヴェンチューリの思想について彼の生涯を通して考察し、彼が考えた「都市の多様性」についての概念を明らかにする。

第1節 ロバート・ヴェンチューリの年譜

節ではロバート・ヴェンチューリの生涯をまとめる。その中で彼の人生に影響を与えたものを明らかにする。資料としては日本で出版された雑誌『a+u:建築と都市』2009年6月の別冊である「ロバート・ヴェンチューリとデニス・スコット・ブラウンから学ぶもの Venturi and Scott Brown : what turns them on 」と、日本において訳本は出版されておらず、彼の作品と考えを通年的にまとめた『Out of ordinary : Robert Venturi, Denise Scott Brown and associates : architecture, urbanism, design』(David B. Brownlee, David G. De Long, and Kathryn B. Hiesinger, PHILADELPHIA MUSEUM OF ART IN ASSOCIATION WITH YALE UNIVERAITY PRESS 2001 CHRONOLOGY、2001)を参考にする。

2-1-1 厳格な教育と自由な大学における人格形成1925(0歳)〜1950(25歳)

1925年6月26日ロバート・ヴェンチューリはフィラデルフィアに生まれる。一人っ子で両親はともに大の建築好きであった。父はイタリアのアテッサで生まれ、建築家になる夢を持っていたが、若い頃から移民として渡米し、実業である果物屋を継ぐ。母はイタリアの移民の娘で、支配的な性格で平和主義と社会的正義を重要と考え、1930年にヴェンチューリをキリスト教の一派であるフレンド会の学校に入学させる。しかし、ヴェンチューリは創造力が旺盛なのに学校の成績が悪いという傾向のある医学用語でいうところの注意欠陥多動性障害(ADHD)であったため、学校の授業では大変苦労をする。落ち着きがなく、うるさくて、他の生徒の邪魔ばかりする子どもであった。そこで両親は1935年、しつけが厳しく保守的なエピスコパル・アカデミーに転校させる。ヴェンチューリはそこでしっかりしつけを叩き込まれ、学習方法も身につける。

1944年、プリンストン大学に入学する。プリンストンはエピスコパルとは対照的にとても伸びやかな校風であり、ヴェンチューリにとってエピスコパル・アカデミーの厳格な教育とプリンストン大の伸びやかな校風の両方がその後の人生を切り開くにあたり必要であったと考えられる。プリンストン大には社会史学者であり美術史学者であるドナルド・ドリュー・エグバート(Donald Drew Egbert)と大学院の授業で古典的装飾様式を教えるジーン・ラバタット(Jean Labatut)がおり、彼らの方向性を組み合わせることによりヴェンチューリは歴史の流れの中におけるモダニズムの理解を発展させる。この二人の教授と出会い、複合的に建築史を学んだことは後のヴェンチューリの方向性に少なからず影響を与えていると考えられる。

そして1947年、全米優等学生友愛会(Phi Beta Kappa)に選ばれ建築の学士号を得て首席で卒業する。その年の秋にプリンストン大学の大学院に入学する。1948年に初めてヨーロッパを旅行した際には、ローマの街に感動し、ローマ入りをした1948年8月8日は彼にとって忘れられない日となった。1950年、ヴェンチューリはプリンストン大学に「建築の構成の文脈(Context in architectural Composition)」と題された美術学修士論文を提出する。内容はエピスコパル・アカデミーの新しい礼拝堂のデザインについてで、彼の論文の審査員の中にはその後のヴェンチューリの人生に大きく関わるルイス・カーンとジョージ・ハウがいた。

2-1-2 モダニズム建築に苦しむ1950(25歳)〜1960(35歳)

学位を得るとすぐに彼はフィラデルフィアにいるドイツ生まれのモダニズム建築家、オスカー・ストロノフ(Oscar Stonorov)の事務所に入り、フィラデルフィアのチェスナットヒルにあるチェロキーの集合住宅やフランク・ロイド・ライトの展覧会のデザインなどに携わる。

1951年から2年間はエーロ・サーリネンのオフィスで働く。その後1954年、春はペンシルバニアの大学でルイス・カーンのアシスタントとして教え、時折カーンのオフィスで働く。その年にローマ賞を勝ち取り、10月から2年間ローマに留学する。初期のキリスト教建築や、バロック様式やルネサンス様式の建物に感動し、ヴェンチューリは歴史への興味を増す。この経験は後のヴェンチューリの思想に大きく影響を与え、『建築の多様性と対立性』の内容につながると考えられ、この旅は彼にとって非常に重要な意味を持つ経験になったことが考えられる。

帰国するとすぐにカーンの事務所へ戻り、1957年、ヴェンチューリはペンシルバニア大学で再び教え始める(1957-65)。最初は専任講師とカーンのアシスタントとして働き、次いで助教授(1961)、後に准教授(1964)となる。この年にヴェンチューリはカーンの事務所を出て独立する。翌年、ポール・コープ(Paul Cope)とそのパートナーであるマザー・リピンコット(Mather Lippincott)と共に建築事務所を開設し、大学で教鞭を執りながらながら小さな事務所を営む。

建築家としての仕事をとりたいと思う傍ら、ある時ペンシルバニア大で建築論の講義を担当するよう命じられる。建築論に関しては不案内であるため一度断るが、やむを得ず引き受けることになる。この時の講義資料を集めたものが『Complexity and Contradiction in Architecture』(邦訳:『建築の多様性と対立性』R,ヴェンチューリ著、伊藤公文訳、鹿島出版会、1983)として後に出版され、世界の至る所で絶大な評価を受けることとなる。 1959年7月、ヴェンチューリはチェスナットヒルに新しく購入した土地に両親の家のデザインを初めて実施する。父親が12月に逝去する。この家は「母の家」として彼の初期の代表作として知られ、プリツカー賞をとるきっかけにもなる彼にとって最も重要な作品のうちの一つとなると考えられる。この時から徐々にモダニズムから抜け出す兆しが見え始めていることがわかる。

2-1-3 モダニズム建築を乗り越えるものを見いだす1960(35歳)〜1969(44歳)

1960年、ロバート・ヴェンチューリはデニス・スコット・ブラウンと職員会議で出会う。その会議でスコット・ブラウンはフランク・ファーネスによってデザインされた大学図書館の破壊の提案に対して人々が納得できるように反対し、ヴェンチューリは出席者の中で数少ない同感者のうちの一人であった。

ペンシルバニア大学において1962年から1964年までヴェンチューリとスコット・ブラウンはヴェンチューリが担当するようになった建築理論の科目を協同するようになる。

1963年3月にヴェンチューリは『Complexity and contradiction in Architecture』の早期の原稿をグラハム財団に提出し、1964年4月に5年にわたる設計と8ヶ月近くの建設の後、ヴェンチューリと彼の母は母のために創った彼の代表作であるチェスナットヒルの家に引っ越す。

1965年、ヴェンチューリとスコット・ブラウンはペンシルバニアでの教職をやめ、ヴェンチューリは春学期の客員講師としてエール大学へ行く。そして旅行と講義をかねてソビエト連邦を訪れる。この旅行においてヴェンチューリはレニングラードで数日過ごしソビエト連邦を数週間旅行した後、アルヴァ・アアルトの作品をみるためにフィンランドでしばらく留まる。一方で、スコット・ブラウンは春学期バークレーの環境デザインの学校で教えるためにカリフォルニアへ行く道すがら、ラスベガスに立ち寄る。その夏彼女はアメリカ南西部を旅行する。この時点でヴェンチューリがモダニズムの代表であるアアルトの建築に興味を示しているのに対し、それとは対照的にデニス・スコット・ブラウンはモダニズム建築に対して新しい兆しとなりうるラスべガスの街に興味を示していることがわかる。

ウィリアム・ショートが事務所を辞め、ラウチとパートナーとなってちょうど1年でアーキテクチュアルリーグオブニューヨーク(Architectural League of New York:1881年に設立され、新しい作品のプレゼンテーションや現代の建築、都市、関係分野の考えを導くフォーラム)は“新たな才能—ヴェンチューリとラウチの作品”と題された展覧会で彼らを取り上げる。

1966年、スコット・ブラウンはヴェンチューリを4日間のラスベガスの旅に誘う。11月、二人はラスベガスを旅する、カジノからカジノへ、彼らはそこで見るものによってかわるがわる驚き、魅了され、ここにおいてヴェンチューリは完全に自身を苦しめるモダニズムの思想を乗り越えるものを見いだしたと考えられる。そこには象徴によって連想作用、コミュニケーションを引き起こす建築があり、それに気付いたことは以後のヴェンチューリの方向性に大きく影響していると考えられる。その年に『Complexity and Contradiction in Architecture』が(実際には1967年の3月まで出回ることはなかったが)出版される。その序文でヴィンセント・スカーリーはこの論は「1923年のル・コルビジュエの『建築をめざして』以来の建築をつくるにあたって最も重要な書物である」と宣言している。これは建築とデザインの問題を扱うシリーズを想定された出版物のシリーズの一番初めとして出版されたが、それ以後の研究は世に出ることはなかった。もともと建築と美術の歴史について深く学び、モダニズムを代表するような建築家のもとで働いていた後独立し、事務所での仕事が少なかった当時は、建築の問題についてシリーズとして出版することを考えていたのかもしれないが、デニス・スコット・ブラウンと出会い彼の建築における方向性が少し変わったため建築とデザインを扱うシリーズとしては続かず、デニスとともに行ったラスベガスの研究が書籍として次に続いたのではないか、と考えられる。

1967年7月23日スコット・ブラウンとヴェンチューリはカリフォルニアのサンタモニカで結婚する。スコット・ブラウンはヴェンチューリとともにエール大学において都市デザインの客員講師として働き(1967-70)、二人の担当した3つのスタジオの内のひとつのラスベガスを研究したスタジオは1972年に出版されるヴェンチューリとスコット・ブラウンの本 『Learning from Las Vegas』Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, The MIT Press 1972(邦訳:『ラスベガス』ロバート・ヴェンチューリ他著、石井和紘、伊藤公文訳、鹿島出版会、1978年)と実を結ぶ。

2-1-4 ポストモダニズムの建築家として1969(44歳)〜2014現在(88歳)

1969年、スコット・ブラウンがヴェンチューリの会社に加わる。1977年『Complexity and Contradiction in Architecture』が再版され、『Learning from Las Vegas』の改訂版が出版される。1978年、ヴェンチューリはノル(Knoll:家とオフィスのため現代家具をデザインする会社)に一連の家具を提案する。初めての装飾芸術品の委託はノルから任され、1984年にノルによって紹介される。アレッシイやSwid Powellのような製造業の重要な装飾芸術品の委託は1980年代から1990年代の前半も続く。ここにポストモダニズムの建築家としてヴェンチューリの新しい一面が現れる。

1983年、ヴェンチューリ、ラウチ、スコット・ブラウンはゴードン・フー・ホール(Gordon Wu Hall 1980-1983)を完成させる。これはプリンストン大学のキャンパスにあるレジデンシャルカレッジのダイニングや社会的施設であり、1980年代から1990年代においてプリンストンでヴェンチューリの事務所が実施した重要なプロジェクトのうち、最初のものである。この建物を建てたことでその後の彼らが受ける大規模設計のプロジェクト、UCLA,ハーバード、ダートマス、ミシガンの大学、ペンシルバニアの大学、エールなどのキャンパス独自の大学の委託の数を増やすこととなる。

1984年、ヴェンチューリとスコット・ブラウンのそれまでのエッセイを集めた『A View from the Campidoglio: Selected Essays, 1953-1984』が出版され、1986年にはロンドンのナショナルギャラリーのセインズベリー棟の増築を手掛けることが決まる。何度も増改築を繰り返されたロンドンのナショナルギャラリーは英国のポストモダンを代表する建築となる。1989年、社名をヴェンチューリ、スコット・ブラウン&アソシエイツ(VSBA)に変更する。

1990年にヴェンチューリ、スコット・ブラウンは初めて日本を訪れ、ヴェンチューリは東京を密集し混沌とした都市の中でネオンがいっぱいの商業ビルの横に寺院がきちんと存在している彼の“今お気に入りの都市”とみなしている。

1991年5月16日ヴェンチューリはプリツカー賞受賞する。同じ年にノルインターナショナルジャパンにより彼らの建築と同様に装飾芸術品に焦点をあてた展覧会“ヴェンチューリ、スコット・ブラウン&アソシエイツ”が東京、京都、金沢、札幌で開かれる。その2年後、ヴェンチューリ、スコット・ブラウン&アソシエイツはメルモンテホテルと日航の行楽地をデザインするコンペティションに勝ち、1997年にメルモンテホテルと日航の行楽地が完成する。それは彼らのそれまでの仕事のうち最も重要な商業プロジェクトとなる。1996年、ヴェンチューリ、スコット・ブラウンが最近かいたものを寄せ集めた『Iconography and Electronics upon a Generic Architecture: A View from the Drafting Room』(邦訳:『建築のイコノグラフィーとエレクトロニクス』1999年、鹿島出版会)が出版され、結末ではヴェンチューリが1950年にMFAで書いたプリンストン大学での論文を取り上げ、初めて全文が再掲載されている。

それ以後、現在に至るまで様々な展覧会やプロジェクト、執筆活動を通じ、ヴェンチューリ・スコット・ブラウン&アソシエイツ(VSBA)は精力的に活動を続けている。以上見てきたように1969年以降、ロバート・ヴェンチューリとデニス・スコット・ブラウンは数々の賞を受賞し、様々な展覧会や国家的なプロジェクトを経て、ポストモダニズムを代表する建築家、アーバンデザイナー、プロダクトデザイナーとしての地位を確立していると言える。

第2節 『建築の多様性と対立性』と『ラスベガス』にみる「多様性」の概念

第2節ではヴェンチューリの著作である『建築の多様性と対立性』(ロバート・ヴェンチューリ著、伊藤公文訳、鹿島出版会、1983.5)と『ラスベガス』(ロバート・ヴェンチューリ他著、石井和紘、伊藤公文訳、鹿島出版会)をもとに1960年代〜1970年代の時期においてヴェンチューリが建築の「多様性」、都市の「多様性」についてどのように考えていたのかを分析する。

2-2-1 連綿と続く「多様な」建築への欲求

『建築の多様性と対立性』(ロバート・ヴェンチューリ著、伊藤公文訳、鹿島出版会、1983.5)の序文においてヴェンチューリはまず、建築にも他の数学や文学において認められている「多様性と対立性」が建築の分野でも認められうることを述べる。そして以下のように述べている。

「私は「純粋なもの」より混成品が、「とぎすまされたもの」よりおり合いつけたものが、「単刀直入」よりねじれまがったものが、「明確な接合」より多義的で曖昧なものが、非個性的であるとともにひねくれており、「興味深く」同時に退屈で、「デザイン」されたものより紋切型が、排除せずにつじつまを合わせてしまったものが、単純よりも過多が、革新的でありながら痕跡的であり、直接的で明快なものより矛盾に満ち両義的であるものが、好きだ。私は明白な統一感より、うす汚れている生命感に味方する。私は不合理生を容認し、二重性を唱えようと思う。

私は意味の明晰さより意味の豊かさに、外にあらわれる機能より内にかくれた機能に味方する。私は「二者択一」より「両者共存」が、黒か白かというよりは黒も白も、時に灰色が好きなのだ。価値ある建築は、いろいろな意味のレベルや、視点の組み合わせを喚起する。その空間や要素は、様々な読まれ方、働き方が同時に可能なのである。」[1]

(原文まま)

ヴェンチューリは「正統な現代建築家」[2]は、建築における「多様性」を不十分、もしくは気まぐれにしか認めてこなかったことを指摘している。そのような現代建築家は伝統をうち破り、複雑な要素を犠牲にして、初源的で一元的なものを理想とし、様々な要素を分離、排除してきたことを批判した。ヴェンチューリは自身が置かれている状況においては、課題は、量、種類、難度とも増えて複雑になっていると捉えており、何かを無視、排除して建物を作ったところで、それは力強さを欠いたものになると考えている。そしてこれまで評価され続けてきた純粋性や単純さに比べて雑多であることや複雑さ、意味の豊かさを重要と考えた。そして物事の様々な見え方を良いと考え、視点の違いによって様々な読まれ方がなされることが可能である建築について良いと考えたことがわかる。

しかし、ヴェンチューリはそのような多様性と対立性を兼ね備えた建築への欲求は、モダズム建築の流行(1920年代以降)によりよく見られる「陳腐でこぎれいな」[3]建築に対する反動だけから生まれたものではなく、それは十六世紀のイタリアや古典時代のヘレニスム期のような、マニエリスムの時代から現代にいたるまで連綿と続くあるひとつの流れの中にある、と考えている。そしてその流れはミケランジェロ、パラディオ、ボルロミーニ、ヴァンブラ、ホークスムーア、ソーン、ルドゥー、バターフィールド、シングル・スタイルの作家たち、ファーネス、サリヴァン、ラッチェンズそして最近ではコルビュジエ、アアルト、カーンなどといった芸術家の中に流れているとしている。大学で社会学史と美術史とを複合的に学び、モダニズム建築家のもとで実際の建築デザインを学んだヴェンチューリは近代建築を真っ向から全否定したわけでなく、その連綿と続く流れにのらない、形式的で硬直したモダニズム建築を批判したのである。

[1]『建築の多様性と対立性』(ロバート・ヴェンチューリ著、伊藤公文訳、鹿島出版会、1983.5)p.34より引用。

[2]『建築の多様性と対立性』(ロバート・ヴェンチューリ著、伊藤公文訳、鹿島出版会、1983.5)p.36

[3]『建築の多様性と対立性』(ロバート・ヴェンチューリ著、伊藤公文訳、鹿島出版会、1983.5)p.42

2-2-2 多様性と対立性を兼ね備えた建築の曖昧さ-連想作用-緊張

ヴェンチューリは建築の内に含まれる「正統な建築家」が排除してきた様々な要素、互いに対立するもの含んだ様々な要素を一貫して「多様性と対立性」という言葉で表現している。

ここでは「多様性と対立性」を兼ね備えた建築の中にある曖昧さ、そこから引き起こされ、生じる連想作用と緊張についてみる。ヴェンチューリの言葉によると、

「多様性と対立性を備えた建築には曖昧さと緊張がつきものである」[1]

建築の内に相矛盾する様々な要素が存在することにより、その建築には「曖昧さ」が生じる。そしてその曖昧さゆえに連想作用が引き起こされる。そしてその「実際のイメージ」と「想像されたイメージ」の知覚のずれがおこることによって、そこには緊張が生まれる。ということをヴェンチューリは述べている。

そして建築における曖昧な関係性は「それとも?」のように疑問符を添えた接続詞、また「にもかかわらず」という接続詞により表現することができることをヴェンチューリは示している。

「ローマにあるルイジ・モレッティ設計のパリオリ通りのアパート(fig.1)は中央に裂け目のあるひとつの建物なのか、それともふたつの建物がくっついたものなのか?」[2]

fig.1(『Complexity and Contradiction in Architecture』p.22)

「コルビジュエのショーダン邸(fig.2)は閉じており、にもかかわらず開いている。」

fig.2(『Complexity and Contradiction in Architecture』p.23)

このように、建築に多重の意味を持たせることにより曖昧さと緊張がうまれる。そして「様々な意味のレヴェルを同時に知覚することは、観察者にとまどいやためらいを与えるばかりでなく、さらにその人の知覚をより活発にする」[3]とし、曖昧さと緊張を評価している。

[1]『建築の多様性と対立性』(ロバート・ヴェンチューリ著、伊藤公文訳、鹿島出版会、1983.5)p.46より引用。

[2]『建築の多様性と対立性』(ロバート・ヴェンチューリ著、伊藤公文訳、鹿島出版会、1983.5)p.47より引用。

[3]『建築の多様性と対立性』(ロバート・ヴェンチューリ著、伊藤公文訳、鹿島出版会、1983.5)p.52

2-2-3 都市における「多様性」と「対立性」

都市のデザインについてもヴェンチューリは建築についてと同じ考えを持っている。

例えばサンマルコ広場は広場を囲む建物の様々な高さ、様式、スケール、リズム、テクスチャーの激しい対立性に因をなし、一貫した空間的秩序が存在すると考えられる。また、タイムズスクエアに見ることができる活気も同様な有効性を持っているとヴェンチューリは考える。

「そこでは、個々の建物や広告板は騒々しくて統一がとれていないが、全体として活気にあふれ、統一感がある。安っぽいものが都市から流れ出して、荒涼とした道路沿いの地に唐突にできた町にまで広がって行った時、そこには混乱が生じ、光明がもたらされるのだ。」[1]

と述べており、ここでは「個々の建物や広告板」を都市における「多様性と対立性」と捉えられると考えられる。そしてそれらの個々の要素は騒々しさがあるが、都市全体として見た場合には活気にあふれ、統一感を持ったものになっていることがわかる。ヴェンチューリはありきたりの安っぽい要素が都市の景観に偶然の変化と活気をもたらすと考えている。そのごく普通でありきたりな都市景観を否定する建築家や都市計画家は、既存の景観の安っぽい要素を、見捨てるか、隠蔽するか、さもなければそれを新たな都市景観には組み入れないように考え、思うままに計画して既存以上に魅力的なものは作ることができておらず、そんな建築家や計画家に対してヴェンチューリは所詮彼らがより魅力的な街を作ることはできないと考えている。そして、

「建築家や計画家は、都市景観の中のごく普通の要素にほんの少し手を加えるだけで、大きな効果を生みだすことができるのではないだろうか。普通の要素を一部修正したり、他の同じように普通の要素と結び合わせたりして、文脈をひとひねりし、最小の手段で最大の効果を上げることができるのだ。同じ物でも異なった風に見せることが可能なのだ。」[2]

と述べており、ここにヴェンチューリの都市に対する考え方が表れている。ヴェンチューリは都市をデザインする際、建築家や都市計画家が白紙の状態から魅力的な都市を作り出そうとすることを批判し、ごくありきたりで平凡な要素に少し手を加え、それらの要素が相互に複雑に絡み合うことで都市の見え方を変えることを重要と考えていると考えられる。

また、私たちは「次のどちらのことにも顔をそむけるわけにはいかない」[3]としている。ひとつは「混乱そのものとも言える道沿いの町に極まりのない不統一」[4]であり、もうひとつは、「退屈そのものとも言えるレヴィットタウンの全き統一(またはレヴィットタウンによく似た光景)」[5]である。道沿いの町には「見せかけの対立性」が、レヴィットタウンには「見せかけの単純さ」がある。

「そして、ひとつだけ確かなことは本当の都市というものは、後者のような見せかけの統一からは生まれるはずがないということだ。建築と同じく都市もまた多様性と対立性を持っているのだから。」[6]

以上の引用によりヴェンチューリは、都市についても建築と同様にみせかけでない「多様性」と「対立性」が存在することを述べ、「見せかけの統一」について特に批判の目を向けていることを示した。 以上のことをまとめると、ヴェンチューリは「多様性と対立性」を備えた、ありきたりで平凡な様々な要素から連想作用を引き起こし、それらが少し見方をかえるだけで異なったように見える街を良いと考えたと言える。

[1]『建築の多様性と対立性』(ロバート・ヴェンチューリ著、伊藤公文訳、鹿島出版会、1983.5)p.105より引用。

[2]『建築の多様性と対立性』(ロバート・ヴェンチューリ著、伊藤公文訳、鹿島出版会、1983.5)p.90より引用。

[3]『建築の多様性と対立性』(ロバート・ヴェンチューリ著、伊藤公文訳、鹿島出版会、1983.5)p.107

[4]『建築の多様性と対立性』(ロバート・ヴェンチューリ著、伊藤公文訳、鹿島出版会、1983.5)p.107

[5]同上。

[6]同上より引用。

2-2-4 ラスベガスの持つ魅力

ヴェンチューリは1972年にデニス・スコット・ブラウン、スティーブン・イズナーと共に『Learning from Las Vegas』を出版する。この本では主題として建築の形態の象徴性について論じ、その中でラスベガスの持つ魅力について言及している。

ヴェンチューリは、多様性と対立性を備えた「古き折衷主義」[1]においては、その多様性と対立性により引き起こされる連想作用が過去から続くランドスケープの中に微妙で複雑な意味を伝えたのに対し、今日では、道路沿いにある「折衷主義的宣伝文句」[2]をのせた看板が、高速道路などの込み入った新しいランドスケープの巨大で複雑な状況のまっただ中に大胆な衝撃を引き起こしており、そうして伝達される意味はコマーシャルなものでそうした状況自体は新しいことを述べている。これらのサインは何らかの象徴的意味を持っており、人々は様々な連想作用によってはるか遠方からでもほんの数秒の内に複雑な意味を読み取ることができる。

またヴェンチューリは本書でローマとラスベガスに類似性を見いだしており、

「ラスベガスは、砂漠の中の町の理想化されたものだと言える。1960年代頃にラスベガスを訪れることは、1940年代末頃にローマを訪れるのと似たようなことであった。」

と述べ、イタリアの広場の伝統的な都市空間、歩行者のスケール、連続性をもった様式の混合は、1940年代のラスベガスを形作ったアメリカ人にとって意義深いヒントとなったことを示している。

ラスベガス「ストリップ」の秩序は一見したところ納得のいかないような土地利用や一見相矛盾する広告手段までも受け入れ、包合してしまう秩序で[3]、それは過去および現在の、平凡なものや紋切り型のものを暗喩や批評することとか、清潔もしくは不潔な日常性と包合することなど、今日の近代建築においては欠落してしまっているもの[4]を含んでおり、ヴェンチューリのような建築家もラスベガスから何か学ぶことができることを述べている。そして近代建築家たちが容認するよう訓練されてきたものとはかけ離れているゆえに彼らは気付くことができない「変化してく都市のイメージ」が重要なのである。[5]として再度近代建築家を批判し、都市においてそのイメージが「変化」していくことが重要であると考えていることが読み取れる。

そしてローマが高尚な建築によって連想作用を引き起こし都市に多様性をもたらしたのに対し、ラスベガスでは象徴によって連想作用を引き起こし都市に多様性をもたらしている点が新しく、まねすべきであることを述べている。

[1]『ラスベガス』ロバート・ヴェンチューリ他著、石井和紘、伊藤公文訳、鹿島出版会、1978、p.33

[2]同上。

[3]『ラスベガス』ロバート・ヴェンチューリ他著、石井和紘、伊藤公文訳、鹿島出版会、1978p.89

[4]『ラスベガス』ロバート・ヴェンチューリ他著、石井和紘、伊藤公文訳、鹿島出版会、1978p.94

[5]『ラスベガス』ロバート・ヴェンチューリ他著、石井和紘、伊藤公文訳、鹿島出版会、1978p.164

2-2-5 まとめ

ヴェンチューリは美術史上で連綿と続く「多様な」建築への欲求の流れの中に位置づけられるモダニズム建築があることを認めた上で、それとは似つかず形骸化している「正統な現代建築家」によるモダニズム建築を批判した。

そして内に互いに対立するもの含んだ様々な要素を持つ、「多様性と対立性を備えた」建築の曖昧さが見る人に連想作用を引き起こし、そしてその「実際のイメージ」と「想像されたイメージ」の知覚のずれが起こることによって生まれる「緊張」を良いと考えた。

都市についても建築と同様で、「多様性と対立性を備えた」ありきたりで平凡な要素が持つ曖昧さによって連想作用が引き起こされ、それによって生じる都市の様々な見え方、変化していくイメージを良いと考えた。

第3節 後期作品に見るロバート・ヴェンチューリの思想

本節では、ポストモダニズムの建築家として有名になり、大学施設やロンドンのナショナルギャラリーなどの国家的なプロジェクトに携わる一方で、芸術装飾品を手掛けた後期のヴェンチューリの一面にせまる。

資料としては第1節と同様の『Out of ordinary : Rovert Venturi, Denise Scott Brown and associates : architecture, urbanism, design』(David B. Brownlee, David G. De Long, and Kathryn B. Hiesinger, PHILADELPHIA MUSEUM OF ART IN ASSOCIATION WITH YALE UNIVERAITY PRESS 2001)を扱う。

ヴェンチューリはモダニズム建築家のもとでの苦しい時期を経た後、デニス・スコット・ブラウンと出会い、モダニズムを乗り越えるものを見いだした。第2節においてその時期のヴェンチューリの思想について読み取った。ここではその後ポストモダニズムの建築家としてのヴェンチューリの作品について分析し、そこから現在日本で注目されていない新たな一面を探る。

1970年代以降、公共施設や国家的なプロジェクトの委託が増え、世にポストモダニズムの建築家として有名になっていく一方で、ヴェンチューリは1978年から建築家として装飾芸術品の仕事も手掛ける。彼は家具、装飾芸術、建築それぞれの歴史をもとに家具や食器などの装飾芸術品のイメージと形を考える。しかし、彼の創ったものは学術的と言えるものとは正反対のもので、視覚にうったえるポップアートのような芸術品であった。彼はここでは、『建築の多様性と対立性』において否定したような「単純化」や「純粋化」の概念を持ち込む。歴史的なビルや建物をもとにして、それらを抽象化し、単純化することによって作品を作り上げ、それはポップな現代アート的で、ヴェンチューリは自分が雑多なものや、歴史性を払拭したモダニストであることを主張するかのような作品を生み出している。主要なクライアントはオフィスや住宅のモダン家具を手掛ける会社、ノル(Knoll)、名の通ったイタリアン・デザイン・ファクトリーのアレッシィ、日本においては事業展開していないが、食器を扱っている企業のSwid Powellであった。建築設計に対する熱意と同じくらいに家具に対する熱意もあり、建築の仕事に時間がとられ、装飾芸術品の仕事に時間を作ることができない憤りをヴェンチューリはアレッシィの最高責任者であるアルバート・アレッシィへの手紙で表している。

また、芸術装飾品の仕事をしたいヴェンチューリは1978年にはノルのデザイン監督に「現代家具の革命の時である」と宣言を書く。その中で

“What I propose is chairs, tables, and bureaus that adapt a series of historical styles involving wit, variety, and industrial process, and consisting of a flat profile in a decorative shape in a frontal dimension. Like a building with “false” facade, you see the “real” structure from the side and you attribute a symbolic rather than an authentic quality to the ornamental surface in front. For this reason I consider this furniture to be variety of Modern furniture, an evolution within the Modern movement. 私が提案するのは、機知と多様な種類と工業過程を含み、正面の装飾的な形の中において平らな面で成り立つ歴史的なスタイルのひとつのシリーズとなった椅子、テーブル、ドレッサーである。「偽の」ファサードを持った建物のように横側から「本当の」構造が見え、見る人はそれを正面にある装飾的な表面の本物の質よりも象徴性のせいにする。この理由によって私はこの家具をモダンファーニチャーの一種類にすることを考える。そしてそれは現代の動きの中の革命となる。”[1]

と述べた。ヴェンチューリは“モダン”ファーニチャーという言葉によって彼の提案したものが歴史的なスタイルでなく、オリジナルで、伝統的でなく、機知に富んだ物でなく真面目で、簡潔で、装飾的でなく、どこででも家具として定義されるということを意味した。

以下、彼の作品を具体的に紹介し、特徴を分析する。

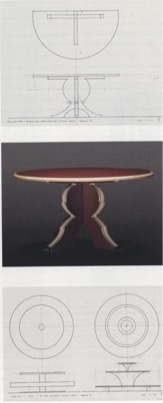

曲り脚のテーブルは18世紀のスタイルと全く同じように曲がっている、しかし、その脚は完全に平らで並んでいる向きが正面と側面と交互になっている。(fig.3)[2]

[1]『Out of ordinary : Rovert Venturi, Denise Scott Brown and associates : architecture, urbanism, design』(David B. Brownlee, David G. De Long, and Kathryn B. Hiesinger, PHILADELPHIA MUSEUM OF ART IN ASSOCIATION WITH YALE UNIVERAITY PRESS 2001年)p.201

[2]同上p.204

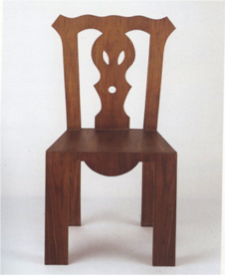

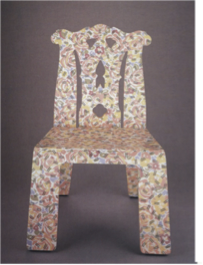

彼の家具は平面的なイメージから生まれる。(fig.4,5,6)[1]

[1]『Out of ordinary : Robert Venturi, Denise Scott Brown and associates : architecture, urbanism, design』(David B. Brownlee, David G. De Long, and Kathryn B. Hiesinger, PHILADELPHIA MUSEUM OF ART IN ASSOCIATION WITH YALE UNIVERAITY PRESS 2001年)p.206

1983年5月「ノルの家具デザインにおける過程とシンボル」[1]でヴェンチューリとスコット・ブラウンは歴史的形態の再使用するアプローチをまとめて述べている。

「私達の歴史的な指示対象は象徴的、また具象描写的に使われること意図しており、正確に使われることを意図しているわけではない。歴史の再生は写真のような形である。それは見る人をばかにしようとしているわけではない。その側面は圧迫されたシルエットに抽象化され、一般化されている。私達が狙っているのは複製でなく、実証と再生だ」[2]

ここに彼の装飾芸術品を作るにあたる彼の思想が表れている。

ヴェンチューリは1979年にノルがクイーン・アン(Queen Anne)のモデルとなるいすのプロトタイプを制作している間にこれまでドローイングであったいす、テーブル(fig.7〜9)[1]、ソファのデザインのコンセプトを純粋化して形にした。チッペンデール風のいす(fig.10)[2]をモデルとして(fig.11〜16)[3]のデザインができあがった。

fig. 7〜9

fig.13 fig.14 fig.15 fig.16

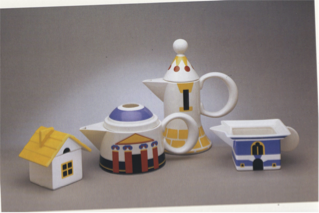

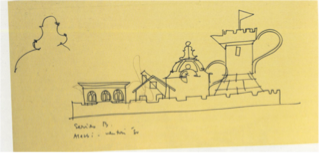

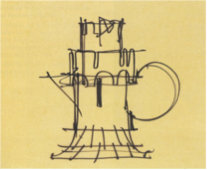

1986年、ヴェンチューリはSwid Powellの新しいデザインをした。紅茶とコーヒーを飲むための4つの装飾的オブジェを作った。(fig.17)[4]まずアレッシィに二つの紅茶とコーヒーのセットを送った。ひとつは別の時代の銀の形から作り出し、もうひとつは別のビルディングタイプのそれぞれの形の建築から作り出した。最終的には銃眼付きの胸壁を備えた塔の形(fig.18)[5]、パンテオン(ティーポット)、宮殿(クリーム入れ)、田舎小屋(風の砂糖入れ、fig.19)[6]となった。

以上のように建築設計と同じくらいの熱意を芸術装飾品の制作にもそそぎ、建築の形態に似せた食器、建築物からインスピレーションを受けた芸術装飾芸術品を創作した。そこでは歴史性を重んじず、「単純化」、「抽象化」された形態を好み、自身が「モダニスト」あることを述べている。しかし、その出来上がった作品はポップアート的で装飾的なものであり、モダニズムに対する諧謔のようにも見える。ポストモダニズムの建築家として数多くの建築プロジェクトの仕事が舞い込む中、彼は異常なほど芸術装飾品の仕事に対する意欲を示していることが読みとれる。彼は芸術装飾品において自身がモダニストであることにこだわっており、その分野において、建築においては果たすことができなかった新しいモダニズムを追求しようとしたのではないか、と考えられる。そして家具に象徴性を持たせ、モダンファーニチャーに革命を起こそうとしたことがうかがえる。

[1]同上p.208

[2]『Out of ordinary : Rovert Venturi, Denise Scott Brown and associates : architecture, urbanism, design』(David B. Brownlee, David G. De Long, and Kathryn B. Hiesinger, PHILADELPHIA MUSEUM OF ART IN ASSOCIATION WITH YALE UNIVERAITY PRESS 2001d年)p.209

[3]同上p.209〜211

[4]同上p.222

[5]同上。

[6]同上p.223

[1]Robert Venturi and Denise Scott Brown, Project statement, “Process and Symbol in the Design of Furniture for Knoll,” May 4, 1983, “PR/Press Info.,”VSB box 422 (VSBA archives)

[2]『Out of ordinary : Robert Venturi, Denise Scott Brown and associates : architecture, urbanism, design』(David B. Brownlee, David G. De Long, and Kathryn B. Hiesinger, PHILADELPHIA MUSEUM OF ART IN ASSOCIATION WITH YALE UNIVERAITY PRESS 2001年)p.207

[1]『Out of ordinary : Rovert Venturi, Denise Scott Brown and associates : architecture, urbanism, design』(David B. Brownlee, David G. De Long, and Kathryn B. Hiesinger, PHILADELPHIA MUSEUM OF ART IN ASSOCIATION WITH YALE UNIVERAITY PRESS 2001d年)p.209

[2]同上p.209〜211

[1]同上p.208

第4節 小結

ロバート・ヴェンチューリの生涯を3節に分け、第1節では通年的に一人の人物として彼の生涯を追い、第2節では建築を学ぶ者にとって必読の書と言われている『建築の多様性と対立性』、そしてその本と対であると考えられる『ラスベガス』を通じてヴェンチューリが考える「都市の多様性」について分析し、第3節で1978年以降のヴェンチューリの後期、特に芸術装飾品に関する思想を見た。彼の生涯を通じて彼の思想をみた。

ことで彼は現在ポストモダニズムの建築家の代表とも言える立場で人々に知られているが、実際は、生涯モダニズムとポストモダニズムの間で揺れ動いており、象徴性にモダニズムを乗り越えるものを見いだしたと言えることがわかった。

ヴェンチューリは大学で建築を専攻し、社会学史、美術学史、古典的装飾様式などを学び、それらを複合的に組み合わせて建築史の流れを理解した。そのことが建築分野において重要な書である『建築の多様性と対立性』を出版するきっかけになったと言える。そして大学院を首席で卒業し後、2年間ローマに留学する。ここでローマの街に感動し、「都市の多様性」の魅力に触れる。この出来事もまた『建築の多様性と対立性』を生み出すにあたり大きく影響を与えた出来事であったことがわかる。

ローマから戻り建築家として苦しい期間が続くが、デニス・スコット・ブラウンと出会い、ラスベガスの街を訪れ、「象徴」により連想作用を引き起こし、「コミュニケーション」が生まれている都市の魅力に気付く。そしてそこに自分がかつて非常に感動したローマの街と通じるものを見いだす。「象徴性」の魅力に気付いたことはヴェンチューリがモダニズムから抜け出すきっかけとなりこれは彼の生涯において大きな転機であったと考えられる。それ以後、建築家としての仕事が増えていき、大学施設やナショナルギャラリーなどの国家的なプロジェクトも数多く手掛けている。

以上ヴェンチューリの生涯において方向性を決める3つの大きな流れがあったことがわかった。

そしてそのような流れの中でちょうどモダニズムから抜け出す転機を迎える時期をはさんで、1960〜1970年頃ヴェンチューリが考えていた都市についての考えを明らかにした。ヴェンチューリは、都市に存在する「多様性と対立性を備えた」要素が持つ「曖昧さ」によって「連想作用」が引き起こされ、それによって生じる都市の様々な見え方、変化していくイメージを良いと考えた。